口腔保健学科の教育理念

温かく豊かな人間性を有し、口腔保健・福祉の立場から、人々の健康で幸せな生活の実現のため、専門的知識および技術をもって広く社会貢献し、指導的役割を果たすことのできる人材を育成します。

口腔保健衛生学専攻の教育目標

- 1.生命の尊厳と基本的な科学原理・概念を理解し、生命科学の知識を修得する。

- 2.基本的人権を尊重し、相手の心情と行動を理解して人と接する能力を身につける。

- 3.社会における口腔保健・福祉の果たす役割とその重要性を理解する。

- 4.心身の様々な状態を理解し、口腔保健に関する知識および技術を修得する。

- 5.科学的探究心と問題解決能力を身につけ、生涯学習への意欲を培う。

- 6.保健・医療・福祉等の関連職種と連携して活動できる能力を身につける。

- 7.口腔保健の立場から国際貢献ができる能力を修得する。

口腔保健衛生学専攻の教育内容

本専攻では、4年間で歯科衛生学を中心に保健・医療・福祉の分野にわたる総合的な学習を行います。

1年次は主に教養科目(人文・社会科学、自然科学、外国語、保健体育など)を他学科の学生とともに学ぶほか、専門基礎科目や臨床体験実習、卒業研究、多職種連携などの科目を履修します。卒業研究では、それぞれの興味や疑問を原点として研究についての基本、文献の検索等のやり方等準備を始めます。

2年次から3年次には、歯科衛生学・口腔保健衛生学の専門基礎科目及び専門科目の講義、また口腔疾患予防や健康教育、臨床口腔保健衛生に関する理論と実際を理解するための講義と基礎実習を行います。社会福祉関連科目も履修するほか、対人職には欠かせないコミュニケーション能力を身につけるための演習もあります。

臨床実習は、3年次後期から本格的に開始されます。歯科衛生に関する基礎系・臨床系科目で学んだ知識と技術を活かして、実践力を高めます。また、幼稚園や小学校などで健康教育実習を行います。

4年次には、3年次までに履修した内容をさらに展開して、総合病院、地域、障害者施設、高齢者施設などにおける臨地実習を行い、実社会で活躍するために必要な問題解決能力を培います。また、卒業研究などを通して、科学的思考法と解決法を身につけます。

卒業時には、歯科衛生士国家試験受験資格を取得できます。

口腔保健を深く学び、科学的探究心に優れ、多職種と連携して、

人々の健やかな人生の実現をサポートできる人材の育成

本専攻は、保健医療、福祉各分野と密接な連携を図るとともに、口腔保健分野に関する総合的な科学的研究を行い、その成果を広く社会に還元してゆく学際的特徴を持っています。本専攻が目指しているのは、高度な専門知識と技術の習得だけではなく、多職種と連携し、ライフステージに応じた口腔の健康づくりを通じて、人々の健康で幸せな生活をサポートすることができる人材の育成です。豊かな人間性と科学的な思考力、高い倫理観を持って知識と技術を活かし、医療を中心とした様々な場で口腔保健活動が展開できる能力を持つ歯科衛生士の教育と、口腔保健分野の未来を担う研究者の育成を行います。

口腔保健衛生学専攻のプログラム

基礎歯学系授業

1、2年次には、基礎系歯科医学の講義と実習を通して、人体、特に歯と口腔の解剖学的構造とその生理学的機能及び代謝のしくみについて学ぶとともに、病理学的変化とその成り立ち、微生物の病原性と生体の防御反応、薬剤の作用と疾病からの回復過程について学びます。

多職種連携教育

全学科共通のプログラムを、PBL形式で1年次から4年次まで実施しています。自らの知識や価値観を、他学科の学生に共有し、医療・歯科医療において活躍する保健・医療・福祉の専門職についての理解を深め、共通する職業倫理や仕事に対する姿勢、多職種連携の重要性を学び、それぞれの将来像を共有することを目指しています。

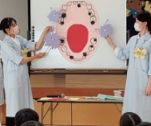

健康教育の企画と実践

健康づくりに欠かせない知識や技能を身につけ、対象とする方々が行動できるようサポートするための健康教育の実践力を養います。園児、小・中学生や高齢者が対象の健康教育を企画立案し、教材を作成して実践・評価します。

口腔疾患予防学実習

2年次は模型実習、マネキン実習で、口腔疾患予防に必要な基礎的なスキルを身につけます。さらに、学生同士の相互実習を行い、患者対応の基礎訓練を行います。情報収集し、整理・統合した上で、介入計画を立てて実践する流れを身につけます。

3年次後期から4年通年の本大学病院歯系診療部門における臨床実習を通して、実践力を養成します。

臨床実習

本大学歯系診療部門では、歯科衛生士及び歯科医師の指導を受けて、患者さんへの指導や歯科予防処置などを行います。口腔内の観察、検査、医療面接などから、必要な情報を収集して患者さんにとって必要な介入ができるように計画し、実践・評価します。歯磨きのことばかりではなく、生活習慣や食生活、禁煙に関する指導など幅広い内容を取り上げます。情報交換のため、ケースに関するプレゼンテーションを行い、互いに意見交換して、その精度を高めていきます。

社会福祉関連演習

医療現場でも、福祉の専門的な知識や技術を持って障害のあることや環境上の理由によって、日常生活に課題を抱えている人たちからの福祉に関する相談を受けて、助言や指導、必要な時はその人の関係者(家族・医師など)との連絡や調整などの援助を行うことがあります。2年次から行われる社会福祉関連演習では高度化・多様化した福祉医療ニーズに対応でき、生活を支えるための高い実践力を養います。

出典:2025年 大学案内