歯学科の教育理念

豊かな人間性を有し、使命感をもって全人的な歯科医療を実践し、国民の健康維持・増進に寄与するとともに、国際的視野から歯科医学・歯科医療の向上に貢献できる指導者を育成します。

歯学科の教育目標

- 1.幅広い教養を身につけ、歯科医師としての豊かな人間性を培う。

- 2.基本的な科学の原理と概念を理解し、生命科学の知識を修得する。

- 3.科学的探究心をもち、自ら問題を発見し、解決する能力を身につける。

- 4.全身を理解した上で、口腔領域の疾患の予防、診断、治療に関する知識と基本的技術を修得する。

- 5.社会における歯科医学・歯科医療の役割とその重要性を理解する。

歯学科の教育内容

今、歯科医療は変化しつつあります。口腔内の環境が全身の疾患と関連しており、様々な疾患の予防、治療には口腔の衛生環境、機能を健全に保つことが大切であることがわかってきました。これからの歯科医師には、最先端の歯科医療を行う技術、知識の習得が求められるのはもちろんのこと、社会の高齢化、医療の複雑化が要求する多職種間の連携による包括的医療へ、口腔のスペシャリストとして参加できる知識、能力が要求されています。

本学歯学科は、将来、歯科医学の臨床、研究において指導的医療人となる歯科医師、また、高度な社会的要請に対応できる歯科医師を養成するため、教育に対する様々な工夫を行っています。また、2023年度1年生からは新カリキュラムが導入されています。ここでは3年次以降のカリキュラムは今後の予定として紹介します。

1年次前期は国府台地区で全学共通科目を履修し自己の教養を深めます。国府台地区は、医療系総合大学(2024年6月現在)である特徴を生かし、学部学科を超えた友人を作る場でもあります。1年次後期からは湯島地区で教養教育、多職種連携教育、医歯学基礎教育、歯科臨床教育が行われます。

1年次後期の「歯学入門」では、歯科医学と歯科医療の現状を認識し、医療人としての基本的態度を学びます。また、3年次までに解剖学、生理学、生化学、病理学など、人体の構造、機能、病態の基礎について学習します。多職種連携教育は、医療系総合大学である本学ならではの特色であり、医学科など他学科の学生と共に、「互いに教え、教えられる」形でチーム医療について学びます。4年次からはいよいよ歯科臨床についての講義、演習あるいは実習が始まります。

また、施設での体験学習を通して「人間観」を獲得し、さらに自己理解を深めることを目標とした「行動科学基礎」、口腔領域における疾病のケースシナリオを用いて、解剖学、生理学などの基礎医学の知識を疾病の病態解釈と理解に統合する「病態科学演習」、口腔に関する一つのテーマに沿って様々な側面からの知識の整理を行い、より深い理解を行う「課題統合セミナー」、将来の歯科医師としての自覚を高めるために、実際の歯科臨床の現場を体験し、e-learningや動画・型を用いたシミュレーション教育によって歯科臨床を体験する「歯科医療基礎」、学年を越えた学生が一緒に興味を抱く医歯学領域のテーマを自ら選び、理解を深める「学年混合セミナー」など、自主的学習態度、論理的思考能力を養い、科学的に問題解決の方法を修得するカリキュラムが組まれています。

さらに、本学では海外の多くの大学との学術交流を通じて国際交流が活発に進められており、本学科も学生を積極的に海外研修に派遣し、国際性を養う制度が充実しています。

また、研究者や研究マインドを持った歯科医師を育てるため、1年次より「研究入門」を開講し、3年次後期に長期(2~3ヶ月間)の研究活動を行う「研究実習」につながる学修を行います。「研究実習」を外国の研究室も含めた学外研究機関で行うことも可能です。

そして4年次(予定)には、臨床実習前の全国統一試験(共用試験)を受験します。この試験は、それまでに習った知識の総合的理解力を評価するコンピュータを用いた客観試験(Computer Based Testing: CBT)と、診療に参加する学生に必要な基本的診療技能・態度を評価する客観的臨床能力試験(Objective Structured Clinical Examination:OSCE)で構成されています。

これらの試験に合格すると、5年次から6年次に本学歯学部開設以来の伝統として約1年6ヶ月行われる、診療参加型の「包括臨床実習」を履修します。学生には日本で最大の1日来院外来患者数を誇る本大学病院歯系診療部門から学生用患者が配当されます。学生は原則として患者の医療面接から、診断、処置、予後観察、メインテナンスに至る包括的全人的な治療の実践を経験します。患者治療を直接行う経験を通じて倫理観を醸成し、包括的歯科医療の理論と実際を実践体得し歯科医師としての自覚を高めていきます。

伝統に裏打ちされた世界に誇る教育環境

世界の歯科医療をリードする人材を育てる

本学科は2018年に創立90周年をむかえた日本初の国立歯学教育機関としての伝統を誇りとし、常にさらなる発展を目指すことで、2024年QS*世界大学ランキング歯学分野において、国内第1位、世界第4位の高評価を得ています。本学科では6年間の教育を通じて、国内はもとより、国際的にも活躍できる指導者的歯科医師、歯科研究者の育成を目指します。

そのために、歯科医師養成機関のフロントランナーにふさわしく、経験豊かな教育スタッフ、充実した施設、多彩な教育コンテンツを用意し、歯学の基礎から臨床に至るまでの質の高い教育を提供しています。一方、歯科医学・医療においても国際化は進展しています。本学では世界に広がる協定校とのネットワークを生かし、海外研修など国際的感覚を身につける教育にも積極的に努めています。

*英国の世界大学評価機関のクアクアレリ・シモンズ(QS)による

歯学科のプログラム

早期臨床体験実習

歯科医療に携わるという自覚を早期に持ってもらうために、歯科医療に関連する課題解決演習を行います。少人数のグループで本大学病院歯系診療部門の診療科に配属され、臨床見学や指導医の説明を通じて歯科医療の実際を体感します。そこで疑問に思ったこと、興味を持ったことなど自ら課題を見つけ、調査・実験・討論等を通じてその課題を解決します。これらの過程と成果をクラス全員の前で発表し、質疑応答を行うことで、プレゼンテーションの基礎も身につけます。

(本授業は対面授業と遠隔授業の併用で行います)

行動科学基礎

行動科学は人間の行動を科学的に研究し、医学のみならず心理学、社会学、人類学、経済学等の文理融合から得られる知見を活用して法則性を明らかにする学問です。この学問はその有用性により、多岐にわたる領域で活用されています。

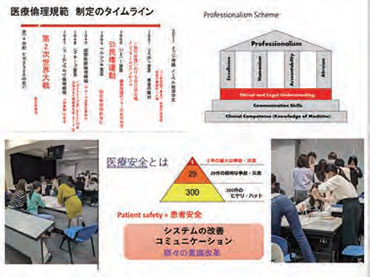

本授業では、歯学科の学生たちが、歯科医療や歯学研究における専門家として守るべき規範を深く理解すると同時に、医療従事者の基本であるプロフェッショナリズムの核となる歯学生の人格の成長を主題としています。

授業では、医療関係者が習得すべき行動科学の関連領域に焦点を当て、医の倫理、医療安全、チーム医療、プロフェッショナリズムといった基礎的な知識、技能、態度の修得を目指します。座学だけでなく、問題提起を通じたプレゼンテーションやディスカッションを通して、自主的な思考を促します。

病態科学演習

問題発見・解決型思考力の向上を目指して、3年次に行われます。

臨床症例の病態を症状や検査データを元に推論し、2年次に学習した基礎医学の知識を用いて論理的に説明できるスキルを身につけるトレーニングを行います。

自学自習を目的に、少人数の学生がチューターの助言を得ながら個々の問題解決に必要な事項を学ぶTBL(Team-based learning) のチュートリアルです。

2020年度からは遠隔授業(左の写真)を受けながらグループ内でweb会議システムを活用して課題に取り組む授業形態になっていますが、状況が整えば感染対策を徹底した上で2019年度以前のような対面でのグループ学習(右の写真)も取り入れたハイブリッド方式の授業も実施できる予定です。

学年混合選択セミナー

専門科目を2・3・4年生が共に学び、教え合い、互いに成長するための機会として、学年混合セミナーが行われます。

科目の目標は、1)患者の多様性を尊重し、英語等異なる言語に対応するための基本を習得する。2)地域医療の中で、我が国と異なる文化や価値観の多様性を尊重した医療の実践に配慮できる。3)日本の医療の特徴、国際社会への貢献、協力の重要性を理解している。4)世界の保健・医療問題の概要を理解している。であり、これらの能力を修得するために、本授業で扱うテーマは、日本だけではなく、世界各国の医療制度や課題を扱い、それらを個人、グループで探求し、学生の自由な観点での学びを促す授業です。

研究実習

歯学科教育目標である

・基本的な科学の原理と概念を理解し、生命科学の知識を修得する。

・科学的探究心をもち、自ら問題を発見し、解決する能力を身につける。

に基づいた科目です。1~3年次に受ける歯科医師として必要な基礎歯学教育の集大成として、研究についての「いろは」を学ぶ研究入門です。学生ごとに興味ある研究テーマを選択し、学内外の研究室で最長で約3ヶ月実際に研究を行い、その成果を発表します。学外コースでは、国内だけでなく、海外の研究室で行うことも可能です。休暇中の実習期間延長も可能で、より充実した実習の成果報告を発表会で行えます。2020~2022年度の発表会はオンラインで開催されましたが、2023年度からは対面開催となっています。

なお、2023年度入学者より導入予定の新たなカリキュラムでは、本実習は現在の4年次前期から3年次後期に時期を繰り上げて実施する予定です。

包括臨床実習

5年次の秋から6年次(現行)には本学歯学部開設以来の伝統として、診療参加型の「包括臨床実習」が約1年6ヶ月行われます。

本大学病院歯系診療部門の学生専用の診療室で、あらかじめ学生の治療の同意を得た患者さんを担当し、ベテランの教員の指導のもとで、初診時の医療面接から、検査、診断、処置、予後観察、メインテナンスに至る包括的全人的な診療を実践します。

また、様々な専門診療外来、病棟での実習も併せて行います。

人体の構造と機能

歯科医師は人の「病態」を「正常」にもどすために治療を行います。「病態」がわかるためには「正常」がわからなければいけません。人体の構造と機能では、「構造」と「働き」についての「正常」な状態を学びます。

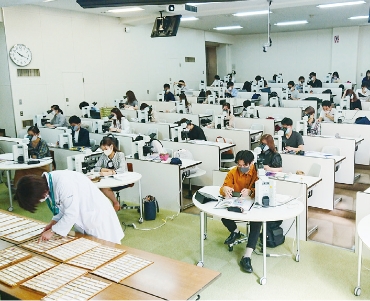

人体の構造について学ぶのが解剖学です。解剖学実習では、歯科医師と関わりの深い頭頸部だけでなく、全身の構造について学びます。また、歯学部独自の科目として、「歯の解剖学」があり、直接の治療の対象となる乳歯、永久歯の形態、構造を学びます。写真は人体の構造を顕微鏡で観察する実習(組織学実習)です。

人体の働きについて学ぶのが生理学です。生理学実習では、講義で学んだ神経の基本的な働きや、反射、咀嚼運動、味覚などについて、動物や人を対象に実験を行い、実際に自分の目でそのメカニズムを確かめます。また、自ら実験を行うということは将来研究者を育成するという目的も持っています。

咬合回復

歯周病などが原因で歯をなくした患者さんには、入れ歯やブリッジ、インプラント等の方法でなくなった歯を補って口腔機能と形態の回復を行います。このような学問を補綴(ほてつ)学と呼んでいます。補い綴るための学問です。写真は全ての歯をなくした患者さんにいれる入れ歯(全部床義歯)を作成する実習の様子です。

歯科生体材料

歯科医療では金属、プラスチック、セラミック等、様々な材料が使われています。歯科材料が水分を吸って性質が変わったり、何かが唾液に溶け出してアレルギーなどの原因になってはいけません。また硬い材料でないとすぐに壊れてしまいますが、あまりに硬いといろいろな形に加工することができません。この実習では歯科医療で使用される様々な材料の物理化学的特性や、生体への影響、加工方法について学びます。写真はオンデマンド動画教材の一コマです。

咬合育成・発達

子どもから大人への成長発育にともなって頭蓋、顎顔面は形態が変化します。また、歯は無歯顎から乳歯列が完成してしばらく安定した後、乳歯から永久歯に生え変わります。この時期にはむし歯や歯肉炎とともに歯の外傷や様々な原因で不正咬合(歯並び・咬み合わせの異常)が生じます。不正咬合は、審美的な問題だけでなく、機能的な問題も引き起こします。小児歯科学や歯科矯正学ではその予防、診断、治療に必要な知識と技術を学びます。写真は歯科矯正学の実習の様子です。

歯と根尖歯周組織の疾患

歯科医師にとってう蝕(虫歯)の治療はもっとも重要な仕事です。う蝕が小さなうちは削ってプラスチックや金属で埋めて修復します(保存修復学)。この場合、う蝕になっている部分だけを正確に削り取る技術が必要です。う蝕が大きくなると、歯の神経が炎症を起こしたり細菌感染がおこって痛みが生じます。この場合は神経の治療が必要になります(歯内療法学)。神経の治療は骨に埋まった歯根の先端部まで行わなければならず直接目で確かめることができないので技術が要求されます。このようなう蝕の治療も神経の治療も全て患者さんの口腔内で行われます。そのため、患者さんを模したマネキンを使って、実際の口腔内とほぼ同じ環境で治療のトレーニングを行います。

出典:2025年 大学案内