研究実習モジュールによる国際交流

歯学科の研究実習は、実習期間が最長で約3ヶ月となります。実習前に配属先を決定しますが、配属先は学内では歯学科の研究室に加え、基礎系研究室を中心に全学的に受け入れをお願いしています。

学外コースでは、国内他研究機関への配属、および海外の研究機関研究室への配属があります。国内国外にかかわらず、原則は学生自身が配属先を探すことになっていますが、教員による配属先の紹介などの支援もあります。2013年度から2019年度までは毎年海外への派遣がありました。2020、2021年度は新型コロナウイルス感染症拡大のために派遣ができませんでしたが、2022年度は4名の学生が派遣されています。これまでに、英国、カナダ、韓国、ドイツ、米国、タイの大学への配属実績があります。

研究実習中の実習成果は、授業の一環としての発表会のみならず、国内学会や国際学会での学部生セッション、全国歯学部学生による研究発表大会(SCRP)、タイ国チュラロンコーン大学歯学部および米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校のResearch Day、国際歯科研究学会(JADR)日本部会Joseph Lister Award選考会などで発表する機会があります。

歯学部では、研究実習での成果を日本語のみならず、英語で発表する機会を提供していきます。

【カナダ】〈研究実習モジュールによる国際交流〉小倉 佑太(歯学部 歯学科 5年)

私はUniversity of TorontoのDr.Gong’s Labで約3か月にわたり、現地研究員と共に研究をさせて頂きました。世界でもトップレベルを誇るトロント大学のデンタルラボで研究に勤しむことができたのは何より貴重な経験であったと思います。研究テーマは齲蝕を引き起こす原因菌であるS.mutansに対して抑制作用のあるS.salivariusを抽出し、菌本来のプロバイオティクスとしての活性を引き出す新たな齲蝕制御法を見出すというものでした。

このテーマによる研究論文はこれまで1件しか報告されておらず、その1件はDr.Gongの研究室で発表されたものです。未だ解明されていない部分も多く世界でも注目されている研究のひとつであり、最先端の研究に携わることができたことを嬉しく思います。研究チームの皆さんはとても優しく親切で、はじめてトロントを訪れた私に街の案内をしてくれたり研究に関しても一から丁寧に説明してくれたりと親身になって接してくれました。毎週行われる研究成果発表プレゼンテーションではお互いの研究の進捗について話し合い、改善策を考えるため意見を出し合うなど研究員同士の繋がりも強く感じました。

また休みの日には、トロントで開業されている先生のもとでクリニックの見学をさせて頂きました。現地の歯科医院を訪問して日本との違いを学んだり、将来のキャリアについて考えたりと有意義な時間を過ごすことができました。このプログラムを魅力に感じて海外での研修を志望する学生もたくさんいます。ぜひ皆さんも自分自身をレベルアップさせ、将来に向けてステップアップできるような経験をして下さい。

出典:2024年 大学案内

【イギリス】〈研究実習モジュールによる国際交流〉森田 泰基(歯学部 歯学科 5年)

私は4年次にKing's College LondonのDr.Ciro Chiappiniの研究室で約3か月間の研究実習を行いました。同校は14名ものノーベル賞受賞者を輩出しており、世界中から学生や研究者が集まる大変歴史のある学校です。研究室はテムズ川を一望できる場所に位置しており、そこで多孔質シリコン製ナノニードルの応用について取り組んでいました。いくつもの実験を行い、得られた結果を受けて次へのアプローチを考える中で行き詰まることも多々ありましたが、研究室の方々の力を借りながら前に進むことが出来ました。他の研究室とも交流が盛んで、多様な研究が行われていることを知ることができ、大変興味深かったです。

海外研修プログラムを経験することは、多くの人と出会い、海外から見た日本という視点も得られる貴重な機会です。私は長期の海外渡航を初めて経験しましたが、大学から沢山のサポートを受けられたので安心して臨めました。

今ではこの経験が自分を成長させるための原動力となっています。

出典:2024年 大学案内

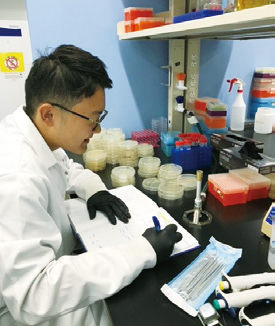

【カナダ】〈研究実習モジュールによる国際交流〉中出 一(歯学部 歯学科 2021年度卒業)

私はトロント大学歯学部のSiew-Ging Gong先生の研究室で約3か月間研究実習をさせていただきました。研究した内容は、う蝕を引き起こすS.mutansに対して、プロバイオティクスとしての働きを持つS.salivariusを探し出し、新たなう蝕制御法を見出す、というものでした。私自身、長期の海外滞在や研究の経験はこの留学まで全くありませんでしたが、Siew-Ging Gong先生や研究室のメンバーの丁寧なサポートにより非常に充実した研究実習生活を送ることができました。また研究のみならず、トロントでの生活や文化、人々に触れることで、人間的にも大きく成長できる貴重な経験だったと感じております。

このような海外で長期の研究実習を経験できる機会は非常に貴重なものであると思いますし、私自身も受験時にはこのプログラムを魅力的に感じて入学を志望した記憶があります。是非皆さんもこのプログラムを通して自分自身をレベルアップさせ、将来に生かす経験をしてみてください。

出典:2023年 大学案内

【イギリス】〈研究実習モジュールによる国際交流〉廣瀬 美萌(歯学部 歯学科 2021年度卒業)

私は4年次に、イギリスにあるKing’s College LondonのFaculty of Dentistry, Oral & Craniofacial Sciencesという分野に所属するDr.KarenLiuの研究室で3ヶ月間研究実習を行いました。マウスの切片を作って、頭蓋骨の発生のメカニズムについての研究を主に行いました。研究の経験はありませんでしたが、研究室の皆さんが優しくたくさんのアドバイスをくださり、多くの研究手法を学ぶことができました。また、研究室では様々な国の研究者の方とコミュニケーションをとる機会もあり、3ヶ月間滞在することで日本とは違った文化や価値観に触れることができ、視野を広げることができました。

初めての研究室生活、一人暮らしで不安もありましたが、勇気を出して海外での研究実習を選んで得られることはたくさんありました。このような海外研修プログラムに参加して、積極的に挑戦することで貴重な経験をさせていただけたことに心から感謝しております。

出典:2023年 大学案内

【イギリス】〈研究実習モジュールによる国際交流〉

松村 俊佑(歯学部 歯学科 6年)

私はCentre for Craniofacial & Regenerative Biology, Dental Faculty, King's College LondonのDr.Miletich率いるLaboに3ヶ月間派遣していただきました。

眼周囲の腺構造の再生におけるWntシグナルの重要性について調べるという内容で、ドライアイの治療に繋がる可能性を秘めた非常に興味深い研究に参加することができました。

これまで研究の経験はありませんでしたが、派遣先のDrやPhDの温かい指導のおかげで、順調に研究を進めることができました。

海外での長期滞在も初めての経験だったので、研究室内だけでなく、毎日の日常が刺激的で、得るものが沢山ありました。イギリスという異国の地で、多様な考えに日々触れることで、自分自身の視野を広げ、人としても成長できたように感じます。このようなプログラムに参加し、貴重な経験をできたことに心から感謝しています。

本学は海外への窓口が広いことが大きな特徴の一つです。在学中のこのような機会を活かして、将来の選択肢を増やすのもいいのではないでしょうか。

出典:2022年 大学案内

【アメリカ】〈研究実習モジュールによる国際交流〉

中山 己緒(歯学部 歯学科 6年)

私はハーバード大学歯学部のDr.Roland Baronの研究室に3か月間滞在し、骨細胞の骨のリモデリングへの関与といった、骨の分野では世界トップレベルの研究に携わる機会をいただきました。

研究室では研究の手技や学術的な知識だけでなく、世界中から研究者や学生が集まっていたため、様々な国の文化や価値観、医療システムや医療系大学生のカリキュラムなどについて聞き体感することができました。研究経験の浅さや初の海外長期滞在への不安を感じる間もないような、学びの連続で大変充実した日々でした。このようなハイレベルで多様性に富んだ環境で過ごしたことで視野が広がったとともに、モチベーションも向上し研究への興味も更に深まり、自身の将来の進路や勉学の方向性を考えるきっかけになりました。

学部生ながら世界最高峰の環境に身を置けるのは、本学の研究実習の強みです。勉学や研究のみならず、海外での自立した生活も含めて、自身の成長を実感できる貴重な経験になると思います。

出典:2022年 大学案内

【イギリス】〈姉妹校との双方向の学生交流〉

杉山 夏希(歯学部 歯学科 5年)

私はKing's College LondonのCentre for Craniofacial & Regenerative Biologyという分野に属するDr. Maisa Seppalaの研究室で研究実習をさせていただきました。こちらの研究室で異常なShhシグナルの存在下での遺伝子の相互作用が臼歯における融合歯をもたらす分子・細胞メカニズムの解析に取り組みました。Maisa教授と研究室の大学院生がディスカッションを通して多くのアドバイスをくださり、真摯に対応してくださったおかげで充実した研究活動を経験することができました。また、ロンドンでの生活は、かつてないほど自身の視野を広げるもので毎日が刺激的でした。世界各国から集まった学生達と公園でピクニックや運動、ロンドン観光を楽しんだり、食事をしながら互いの話をしたり、図書館で議論しながら勉強したりと、現地の人々や友達との交流は一生の宝物です。3か月間の研究活動とロンドンでの生活は、歯科医師としての視野と自分自身のビジョンが大きく広がったかけがえのない経験であり、このような機会に恵まれたこと、支えて下さった全ての方々に深く感謝しております。

出典:2024年 大学案内

〈姉妹校との双方向の学生交流〉

髙田 ましろ(歯学部 歯学科 4年)

もう2年以上も前、私が2年生になってからはコロナ禍の影響をもろに受け、海外への派遣はほぼ全て中止になりました。それまでは3年生くらいで夏の短期留学に行くのかな、などとぼんやり考えていた私でしたが、どうもそれは無理そうということになったわけです。しかし渡航は叶わないにしても大学の対応は迅速で、次から次に姉妹校や提携校とのオンライン交流会のお知らせが流れてきました。対面での活動がストップした分時間があったので、色々な交流会に顔を出していたと思います。歯学部同士の交流は相手校のメンバーもだいたい毎回同じような顔ぶれで、いつからかタイのシーナカリンウィロート大学(SWU)の学生と友達になっていました。SWUとはオフィシャルな交流会に加え先輩方がミーティングを企画してくださり、そこでタイの友人たちとの仲をかなり深めることができました。気づけば自分ももう4年生、SWUの友人たちも臨床実習で忙しいみたいですが、お互い卒業する前に会えるといいねと今でもLINEをしています。

出典:2023年 大学案内

【タイ】〈姉妹校との双方向の学生交流〉

杉山 明優(歯学部 歯学科 6年)

私は3年でタイでの短期研修と5年でオンラインでの国際交流の両方を経験しました。短期研修はタイのシーナカリンウィロート大学で行いました。10日間の研修では実習に参加することで、現地の学生と仲良くなれたり、日本の歯学教育との違いに気づくことができました。週末には現地の学生と世界遺産であるアユタヤに行ったり、タイ料理を食べたりと楽しく文化的な違いを学ぶことができました。

オンライン交流会では、アメリカのボストン大学、イギリスのマンチェスター大学、インドのマニパル大学など世界の歯学生とお互いに学んでいることや学び方について共有したり、コロナ下において変化した点や、今後のために自分達ができることについて話し合うことができました。コロナで留学が難しい中でも、お互いの最新の情報を知ることができ、とても良い経験になりました。

世界各国の歯学生と関われる機会はとても有意義な時間になったのでぜひ皆さんも参加してみてください。

出典:2023年 大学案内

【タイ】〈姉妹校との双方向の学生交流〉

原田 健太郎(歯学部 歯学科5年)

私が夏の長期休暇でタイのシーナカリンウィロート大学に行ったのは、約3年前2年生の夏のことでした。私にとって外国の歯学部学生との初の交流、また2年生というまた基礎医学を学び始めたころだった私にとって、すべてが新鮮でありました。

10日間の研修は、熱気と活気に満ちた東南アジアの空港から始まり、歯学部の病院見学、実習への参加、さらには現地の歯学部学生とタイ料理を食べたり、週末に観光地を訪れたりと忙しくも、大変密度の濃い経験と世界から見た日本の歯科医療を考えらえる視点を養うことができたと感じています。

帰国後、海外の学生との交流の面白さを感じ、本学を訪れる留学生との交流会等へ参加をし、2020・2021年度では、コロナ禍で直接の留学ができない状況の中でオンラインにてアジア、欧州、米国との交流を継続してきました。

世界各国に多くの協定校を持ち、いかなる状況であっても最善の方法で交流を継続できる力は本学の強みであるかと思います。

出典:2022年 大学案内

【イギリス】〈姉妹校との双方向の学生交流〉

浅野 可耀(歯学部 歯学科 5年)

私は4年生の冬に二つの国際交流を体験しました。

一つ目は、イギリスのキングスカレッジロンドンとのオンライン交流会です。交流会では、「コロナ禍での歯学教育」「オンライン授業の意義、今後の新しい可能性」など様々なトピックスについて議論をしました。初めてのオンラインでの交流会で緊張しましたが、積極的な意見交換で新しい価値観に触れることができ大変有意義な交流会でした。

二つ目は、アメリカのボストン大学やタイのチュラロンコン大学、イギリスのマンチェスター大学、インドのマニパル大学など世界中の大学が集まるVirtualexchange

programです。このprogramでは世界最高峰の歯学・医学教育を行っている大学の学生と直接交流することで、日頃の授業では得ることができない体験談や国際的な考えを得ることができました。本学の魅力の一つである協定校との交流は、海外学生との絆を深めることや新しい価値観に触れることができる貴重な機会です。

皆さんもぜひ参加してみてください。

出典:2022年 大学案内

【フィンランド】〈海外研修奨励賞〉

小澤 晴菜(歯学部 口腔保健学科 口腔保健衛生学専攻 2019年度卒業)

私はフィンランドのトゥルク応用科学大学にて2週間の研修を行い、学生が主体で行う診療室の実習や講義等に参加させていただききました。実際に経験しなければ分からないことや感じられないことがたくさんあり、本当に多くの学びがありました。そして、国は違っていても同じ志を持った仲間とのつながりにも恵まれ、その存在は自分の励みになっています。

これらの様々な経験は、将来、医療や福祉に貢献したいという気持ちをより強く持たせてくれました。また、今後のモチベーションにもつながり、この経験の全てが自分にとって大きな糧であると実感しています。

このような素晴らしい機会を与えていただき、支援してくださった方々に感謝申し上げます。

出典:2023年 大学案内

【スウェーデン】〈海外研修奨励賞〉

中島 紀美夏(歯学部 口腔保健学科 口腔保健工学専攻 2020年度卒業)

2019年9月7日から28日まで、スウェーデンのヨーテボリ大学の歯科技工学科で勉強をしました。実習の授業では、手順が日本とは違いが多くて驚きました。例えば、道具の持ち方から異なるので苦労したのですが、クラスの学生たちが親切に教えてくれたおかげで、授業は楽しい時間となり、とても心強い存在でした。しかし、実習室には先生が不在の時間も多く、作業を進めるのには少し難しさを感じました。

一方、歯科企業や病院を訪問し、スウェーデンの歯科医療を学ぶことができたことはとても良い経験となりました。また、日本人の方が働いていたことも印象的でした。

海外で働く人々に出会ったことは、将来のキャリアを考える上で参考となる貴重な経験になりました。このような機会を設けていただいて大変感謝しております。

出典:2023年 大学案内

【カナダ】〈海外研修奨励賞〉

島田 怜実(歯学部 歯学科 2020年度卒業)

私は4年次の3ヶ月間、トロント大学歯学部に留学する機会をいただきました。トロント大学は北米でも有数の大学で世界中から優秀な研究者が集まっており、私がお世話になったIrinaVoronov先生の研究室では骨の発生や疾患に関する研究を行っていました。私は主に骨形成の遺伝子変異に関する研究に関わらせていただき、そこで研究の基礎知識や技術を学ぶことができました。また留学期間中、トロント大学における研究発表会にてプレゼンテーションを行ったことも大変勉強になりました。この経験を今後に生かしていきたいと思います。

このような素晴らしい機会を与えてくださった本学ならびに支えてくださった先生方に深く感謝申し上げます。

出典:2023年 大学案内

【韓国】〈海外研修奨励賞〉

渡邉 梨奈(歯学部 口腔保健学科 口腔保健衛生学専攻)

私は韓国にある檀国大学の歯科衛生学科にて、3週間の研修に参加しました。日本と韓国では、歯科衛生士に関する法律や業務内容に関して共通する点が多くあります。しかし、大学の講義や実習、病院見学や学生たちとの交流を通して、社会的な背景や文化的な背景によって、教育の内容や歯科衛生士としての考え方に違いがあることを学ぶことができました。また、海外へ視野を広げることで、客観的に自分自身の環境を分析することができただけでなく、歯科衛生士として今後どのように業務や研究に取り組みたいかを考えるきっかけともなりました。このような貴重な機会を与えてくださった本学並びに支えてくださった全ての方々に深く感謝申し上げます。

出典:2020年 大学案内

【アメリカ】〈海外研修奨励賞〉

山本 真央(歯学部 歯学科)

ボストン大学に2週間お世話になり、歯学部や病院の見学、ボストンで開業されている日本人の先生のクリニックを訪問するなど、日本ではできないことを経験させていただきました。

学生と交流する中で、国は違っていても同じ夢を持ち、支えあっていく仲間をもつことは自分のかけがえのない財産になるのだなと実感しました。また進路を悩んでいた時期だったので、ボストン大学に臨床留学されている日本人の先生のお話を聞けたことは本当によかったです。自分がどういう歯科医師になりたいのか深く考えるきっかけにもなりました。

出典:2018年 大学案内

【アメリカ】〈海外研修奨励賞〉

髙綱 裕紀子(歯学部 口腔保健学科 口腔保健衛生学専攻 2015年度卒業)

私は、本学の海外研修奨励賞により、アメリカのMichiganUniversityで研修させていただきました。研修先では、授業の聴講や臨床実習では実際にアシストをしながら、治療やオペの見学をしました。

今回の研修を通して、アメリカ・日本双方の良さを知ることができたとともに、全く異なる視点から日本について聞かれるので、客観的に日本の歯科医療を考える、良い機会となりました。日本から海外に発信していかなければならないことも多いと強く感じたため、今回の研修での経験をこれからの研究に繋げていきたいと思います。

最後に貴重な機会を与えてくださった本学並びに、サポートしてくださった全ての方々に、深く感謝申し上げます。

出典:2018年 大学案内

【スウェーデン】〈海外研修奨励賞〉

豊田 真奈(歯学部 口腔保健学科 口腔保健工学専攻)

私はスウェーデンにあるヨーテボリ大学で3週間研修を行いました。大学では最新技術を用いた実習を行い、大学内技工所・歯科企業などの見学をさせていただきました。実習では学生たちの自ら積極的に学ぼうとする意欲に刺激を受け、見学を通して日本との歯科事情の違いを学びました。スウェーデンで活躍する日本の方に会う機会もいただき、丁寧な仕事ぶりに対する高い評価と信頼に尊敬し、将来について考えるきっかけにもなりました。

出典:2018年 大学案内

【スウェーデン】〈海外研修奨励賞〉

渡辺 舞子(歯学部 口腔保健学科 口腔保健工学専攻)

私は海外研修奨励賞を利用して、スウェーデンのヨーテボリ大学の歯科技工学科で2週間研修させていただきました。大学で学生と共に実習を行い、スウェーデンと日本との文化の違いを感じ、そして日本とスウェーデンのそれぞれの良さに気づきました。また、大学内のクリニックを見学し、スウェーデンの医療保険の充実ぶりに驚き、また福祉政策が進んでいることも知りました。そのようなことが分かったのも、実際に自分の目でスウェーデンの実情を視察することができたからだと思います。

これからは、海外研修で学んだことを活かして勉学に励みたいと思います。今回このような貴重な経験をさせていただき、深く感謝しております。

出典:2016年・2017年 大学案内

【ベトナム】〈短期海外歯科研修プログラム〉

秦 健太(歯学部 歯学科 5年)

私は3年生の春休みにベトナムのホーチミン医科薬科大学歯学部での短期海外歯科研修プログラムに参加しました。ベトナムについて全く知らない状態だったからこそ、興味をそそられ応募してみた研修でしたが、現地の大学病院やクリニックの見学を中心に貴重な体験をすることができたと思います。

10日間の研修中は、市内には地下鉄も鉄道もなく街中はオートバイで溢れかえっているという風景を見ながら大学に通い、病院では1つのベッドに2人以上が寝ている光景を目の当たりにしました。日本では当たり前だと思われている環境が、現地では通用しないという経験ができることが本研修の醍醐味です。病院見学の他には、現地の学生とベトナム料理を食べたり、観光地を回ったりと、文化交流も楽しみました。このように、日本にいて漫然と過ごしているだけでは決して得ることのできない経験と幅広い視野を得ることができました。

世界から認められている本学の歯学科だからこそ、海外研修に参加できる機会は充実していて、学部生の段階から海外に目を向けることができる環境は、本当に恵まれているものだと思います。

出典:2021年 大学案内

【アメリカ】〈姉妹校との双方向の学生交流〉

青井 康徳(歯学部 歯学科 6年)

本学歯学部歯学科の大きな魅力の一つが世界各国に多くの姉妹校があることです。そのため、私の学年では半数近くの学生が海外研修に参加しています。日本から比較的近いアジア圏だけでなく、欧米の著名な大学との間にも毎年交流があるのです。

私は5年生の冬にアメリカ合衆国にあるタフツ大学歯学部への研修に参加しました。同大学は周囲にハーバード大学やボストン大学等の歯学部がある中で最も古い歴史を持ち、歯周病学の権威であるアーヴィング・グリックマン先生が教鞭をふるった名門校です。研修中は各診療科や一般開業医のクリニックを見学させていただいた上、著名な先生方の講義を拝聴することができました。

同国には全国民を対象とした公的医療保険制度がないため、多くの場合歯科診療は私費診療で行われています。そのため、診療形態も日本のそれとは異なる点が多く、米国で歯科医師として働くことを考えている私としては非常に良い経験となりました。在学中の6年間で私は3度の海外研修に参加しました。こうした恵まれた機会があるのは、QS世界大学ランキング歯学分野で世界6位、国内1位という圧倒的な評価を受ける本学ならではの強みなのです。

出典:2021年 大学案内

【タイ】〈姉妹校との双方向の学生交流〉

春日 柚香(歯学部 歯学科)

本学歯学科には長期休暇を利用して海外で短期研修を行うプログラムがあります。私は4年生の春休みに、タイのシーナカリンウィロート大学での研修に参加しました。9日間という短い期間でしたが、仲間と一緒に多くのことを経験して学び、有意義な時間を過ごすことができました。

研修では、現地の歯科医院や大学病院を訪問したり、学生の実習の様子を見学したりしました。実際に自分の目で見ることによって、日本の歯科医療との共通点や相違点、タイの特徴などを知ることができました。また、英語の講義に参加したり、タイ独自の文化を体験したり、現地学生と交流する機会も多くありました。研修中は基本的に英語で話すので、語学力を高めることや積極的に会話することの重要性を改めて感じました。

出典:2018年 大学案内

【オーストラリア】〈姉妹校との双方向の学生交流〉

中島 すみか(歯学部 歯学科)

私は歯学科6年の夏休みに同級生3人と一緒に、本学のプログラムでオーストラリアのシドニー大学歯学部での研修に参加しました。現地では歯学部キャンパス、メインキャンパス、小児専門病院、元野戦病院である提携施設の見学などを行いました。また、オーストラリアの歯科事情に関する講義を受け、人口の70%が水道水フロリデーション地域に住んでいることを知り、オーストラリアでは多方面で予防歯科が進んでいるという印象を受けました。

現地の学生と話す機会もありましたが、様々な国籍の学生がいるのに驚き、オーストラリアは多くの国に門戸を開いている多国籍国家であることを改めて認識しました。

出典:2018年 大学案内

【フィンランド】〈研究実習モジュールによる国際交流〉

菊田 美穂(歯学部 歯学科 5年)

私は、本学・分子発生学分野の井関祥子教授のご紹介で、フィンランドのヘルシンキ大学のInstitute of BiotechnologyにあるIrma Thesleff教授の研究室に3か月間、お世話になり、軟骨の成長に関する世界トップレベルの研究に携わる機会をいただきました。渡航するまで研究経験がなかったため不安も多かったのですが、派遣先の先生が丁寧に実験の手技について指導くださり、無事に実習を終えることができました。

初めての1人暮らしに戸惑うこともたくさんありましたが、同じ研究室の学生や先生方に助けていただきながら成果を出すことができました。また研究室には、研究者や学生が世界中から集まっていたので、様々な文化や考え方、ライフスタイルの違いに驚かされました。しかし、異国の地で多様な考え方に触れるという経験は、自身の視野を広げ世界へと目を向けるきっかけになりました。

このように本学では、将来、国際的に活躍できる歯科医師・研究者を目指すためのプログラムに挑戦することができます。実りある貴重な経験をさせていただけたことに、心より感謝申し上げます。

出典:2020年 大学案内

【アメリカ】〈研究実習モジュールによる国際交流〉

角南 明歩(歯学部 歯学科 5年)

私は、カリフォルニア大学サンフランシスコ校ザッカーバーグ総合病院のOrthopaedic SurgeryTrauma CenterのDr.Ralph Marcucioの研究室へ留学させていただきました。研究内容は、マクロファージの分化および機能の主要な調節因子であるCSF1を不活性化するPLX3397という薬が、破骨細胞の活動に与える影響を調べるというものでした。

私は海外に長期滞在したことがなく、研究に従事したこともなかったので、すべてが目新しく、学術的なことはもちろん、人とのコミュニケーションやアメリカの文化など、日々学びの連続でした。大学関係の人々からは、研究のノウハウをはじめ、研究でどのように社会に貢献できるかなど、勉強することの魅力について学びました。大学から出ると、多様な人種の一人一人がまったく異なる背景を持ってその場にいて、自分と違う人の存在を認め合って共存していて、彼らの姿勢からは多くのことを学びました。このような素晴らしいプログラムに参加できたことを嬉しく思い、本実習で支援いただいた全ての方々に心より感謝しております。また、この経験を後輩に伝えることで、私が得たものを還元できたらと思っております。

出典:2020年 大学案内

【アメリカ】〈研究実習モジュールによる国際交流〉

長井 貴彦(歯学部 歯学科)

本学の硬組織薬理学分野に在籍していた青木先生のご紹介のもと、私はアメリカ合衆国ボストンにあるHarvard School of Dental Medicine, Department of Oral Medicine, Infection, and ImmunityのDr.Roland Baronの研究室にて研究実習を行いました。テーマは、骨の形成に関るWntシグナル経路のRSPO3という遺伝子の働きを調べることでした。

それまで、研究経験が乏しい私は無事に実習を始められるか不安でしたが、派遣前に硬組織学分野の研究室にて実習に必要な実験手技や知識を学び、海外派遣学生向けの英語授業へ参加。派遣中には現地の先生方の丁寧なご指導を受けることで、大変実りある研究実習になりました。

出典:2018年 大学案内

Participation in dental skills contest overseas

Sixth-year TMDU dental students ranked 1st in the individual and 1st and 2nd in the team competition in the Dental Student Simulator Contest 2018 in Taiwan.

出典:2019年 歯学部概要

【台湾】〈台湾全国歯科学生技能コンテスト〉

木村 綾(歯学部 歯学科)

歯学科では5年次に、中華歯科医学会(Association for dental sciences of the republic of china)催の台湾全国歯科学生技能コンテスト(Dental Student Simulator Contest)に、毎年3人が選抜され参加することができます。私が参加した年は、国立台湾大学歯学部(台北市)での開催でした。私は、世界の技術力に自信を持つ歯学科生達が集まるこのコンテストで自分の技術を試してみたいと思い、参加させていただきました。

コンテストに向けて、各分野の先生が丁寧に指導してくださり、また、より良い評価をもらうために、さまざまな工夫を一緒になって考えていただきました。各分野のプロフェッショナルである先生方から指導を受けることができ、また緊張感のある舞台で世界の歯学科生達と鎬を削ることができたこの経験は、将来の歯科医師としての人生に必ず役に立つと考えております。

本学はこのように海外での研修プログラムが数多くあり、貴重な経験をするチャンスがあります。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。

海外学生受け入れ・海外歯学部生の短期研修受け入れ

International collaborations with affi liated overseas universities provide

opportunities for students to participate in international programs and broaden their horizons.

An

international dental training program was started in academic year 2012 and since then, Tokyo Medical

and Dental University (TMDU) has established strong bonds and networks with universities around the

world.Starting in 2017, we created the International Dental Program (IDP) for the purpose of enhancing

TMDU’s international exchange by gathering students from especially Southeast Asia and introducing our

graduate school and research through various activities; including, a campus tour, laboratory visits,

and discussion sessions. Through such efforts we are developing human resources who can be active in the

international community and we are continuously expanding our global network. In Academic Year 2018, IDP

welcomed international students from Indonesia, Thailand, and Vietnam. By accepting students from

overseas we are providing a platform for student networking, opportunities for learning cutting-edge

dental care and multilateral academic and

cultural exchanges.

出典:2020年 大学案内

【ベトナム】〈世界展開力〉

名嘉真 沢子(歯学部 歯学科)

歯学科では、長期休みを利用した短期海外研修があります。私は2年生の春休みに、ベトナムのホーチミン医科薬科大学へ10日間の研修に行きました。私は将来、国際的に社会貢献できるようになりたいのですが、アジアの歯科事情を学ぶことと海外の歯学部学生との交流を目的として本プログラムへ参加しました。

研修では、現地の大学病院を見学し、ベトナムの歯科事情に関する講義を受けて歯科的なことを学んだことに加え、現地の学生の勉強熱心な姿勢にとても感化されました。彼らと将来にわたって続く素晴らしい友好関係を築けたことが一番の収穫だったと思います。

グローバル化と言われて久しい世の中ですので、たとえ日本で歯科医師として働くとしても、海外に目を向けることは大切だと思います。このプログラムは学生のうちからバランスのとれた国際感覚を養い、グローバル社会においてふさわしい歯科医師となる素養を身につける良いきっかけになると思います。

【イギリス】〈アカデミックデンティスト〉

花岡 美穂(歯学部 歯学科)

歯学科では4年次に希望する国内外の研究室で研究実習を行います。私は、イギリスにあるKing’sCollege London のDepartment of Craniofacial Development & Stem Cell Biologyで研究を行いました。研究に携わることは初めてでしたが、Andrea教授をはじめ、ラボのメンバーに助けていただき、研究の楽しさ、難しさを実感しながら、最後までやり遂げることができました。

またラボには、さまざまな国から人が集まっているため、多種多様な文化についても知ることができる貴重な機会でした。日本で育った私は、2ヶ月半という期間を海外で生活することも初めてで、不安なこともありましたが、とても有意義な時間を過ごすことができました。

本学ではこのように、留学の機会や国際交流プログラムがたくさんあるので、さまざまなことに挑戦することができます。また、学校が留学をさまざまな面からサポートしてくれるため、とても心強いです。

【タイ】〈世界展開力 research day〉

稲垣 有美(歯学部 歯学科)

歯学科には、4年次に自分が興味をもった分野の研究室に配属し、研究を行う期間があります。私は骨代謝の分子制御に興味があったため、分子薬理学分野にて先生方のご指導のもと、抜歯窩の治癒過程におけるPTH作用とこれに対するオステオポンチン制御の解析についての研究を行いました。この機会自体とても有意義なものでしたが、さらにこの研究内容を発表するため、タイのChulalongkorn Universityにて行われたResearch Dayに参加し、幸運にも基礎系2位にて賞をいただくことができました。

初めての英語での口頭発表だったので、苦労することがたくさんありましたが、現地の先生と生徒さんと話す機会も多く、歯科におけるグローバルな視野を得ることができたと感じています。そして、今の医学の臨床はこのような基礎の研究がバックグラウンドにある事や、研究の重要性を改めて実感させていただくことができました。学部生の間に、このような大変貴重な体験を与えてくださった大学に心から感謝したいと思っています。

【タイ】〈世界展開力 research day〉

竹内 俊介(歯学部 歯学科)

5年次の1月、Research day programに参加しタイにあるチュラロンコーン大学に留学させていただきました。英語で発表するのは自分にとって初めての経験であり、準備の段階においても本番においても多々苦労がありましたが、本番ではなんとか基礎部門で2位になることができました。研究発表以外の日はチュラロンコーン大学の歯学部附属病院の病院見学を行いました。他国の歯科事情を実際に目の当たりにすることは新鮮であり、治療方法や設備、服装にいたるまで多くの違いを感じることができました。また現地の学生は親切で、観光地を案内してくれたり現地の食べ物が食べられるお店に連れて行ってくれたりとタイの文化について理解を深めることもできました。現地の学生とはいまでも連絡をとりあっています

出典:2018年 大学案内